伊犁河流域土壤侵蚀评价指标体系研究

伊犁河流域土壤侵蚀评价指标体系研究

伊犁河流域土壤侵蚀评价指标体系研究

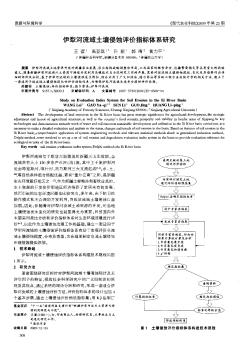

伊犁河流域土地资源开发对新疆农业发展,农业结构战略调整和布局,以及国家的粮食安全、边疆繁荣稳定等具有重大的战略意义。随着新疆伊犁河流域水土资源可持续开发利用关键技术与示范研究工作的开展,需要对该流域土壤侵蚀现状、变化及其趋势作出详细的评价及分析。基于伊犁河流域的土壤侵蚀发生特征,综合应用了广义归纳法、德尔菲法等系统工程方法及统计学的相关方法,建立了一套适用于该流域土壤侵蚀退化的评价指标体系,为确保伊犁河流域生态安全提供评价依据。

黄河中游砒砂岩地区长川流域土壤侵蚀情景分析

黄河中游砒砂岩地区长川流域土壤侵蚀情景分析

黄河中游砒砂岩地区长川流域土壤侵蚀情景分析

根据已有研究成果和相关资料,采用情景分析(scenario analysis)法,评价黄河中游砒砂岩地区长川流域实施不同水土保持和退耕还林(草)措施对土壤侵蚀的影响。结果表明:水土保持生物措施和工程措施减少土壤侵蚀的效益显著,相对而言,退耕还林(草)对流域总体土壤侵蚀影响不大。水土保持和退耕还林(草)的组合情景方案对土壤侵蚀影响较大,部分组合情景的土壤侵蚀甚至可低于土壤侵蚀背景值。可见,水土保持措施结合退耕还林(草)可以控制和减少研究区土壤侵蚀。在今后水土流失综合治理过程中,应首推生物和工程措施辅以退耕还林(草)措施。