静电电动机的运行原理有两种:一种是利用介电驰豫原理,另一种是利用电容可变原理。

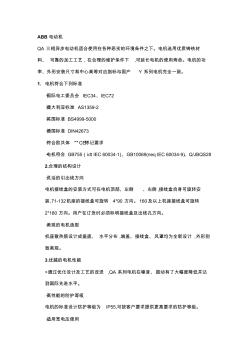

1.利用介电驰豫原理的静电电动机一般被称为静电感应电动机或异步介电感应电动机。其具体原理如下:如果将一个介电转子置于旋转电场中,那么就会在转子表面感应出电荷,由于介电驰豫,这些电荷滞后于旋转电场,这些感应电荷与旋转电场之间的偏移就产生了一个作用在转子上的转矩。如果转子由多种介质构成,那么不同的介电驰豫过程就会被叠加,在不同的频率下起作用。由于电动机运行时,转子的角速度小于旋转电场的角速度,因此这种电动机被称之为"异步",电动机的转矩与效率都取决于转子角速度与旋转电场角速度的比。图1 所示的是异步介电感应静电电动机的结构示意简图。 电极静止排放,相差90°相角的两个电压用来产生旋转电场。

感应型静电电动机有其自身的优势:第一,感应电动机靠介电驰豫来建立转子上的电荷分布,而不是靠转子的凸极结构,于是感应电动机的转子可以是光滑均匀的,甚至可以是液体。所以从制造工艺上讲,感应电动机比电容可变电动机有优势。第二,感应电动机是异步运行的,所以它可以不需要转子位置的反馈就可以获得较好的运行性能。第三,在感应电动机某一特定的运行状态下可以提高轴承摩擦和磨损的特性。但是由于介电感应电动机材料的电性能对电动机的运行有很大的影响,因此对于感应电动机而言,对材料导电性能的控制就成为设计和制作上的难点。

2.利用电容可变原理的静电电动机就是指利用带电极板之间基于静电能的能量变化趋势产生机械位移,这种作用力使两个电极趋于互相接近并达到一能量最小的稳定位置。电动机的定子为静止电极,转子为移动电极,通过限制转子向定子方向移动的自由度,就可以使转子获得一个单一方向的位移。电容可变型静电电动机的结构简单,由性能良好的绝缘体和导电体构成,它的激励只需要简单的开环电压脉冲就足够了。

电容可变型静电电动机也有着一些缺点:第一,为了使之能够运行,必须保证定转子间的电容可变,因此对于顶驱式和侧驱式电动机的转子就必须是凸极的结构,这样的结构做成平面化就需要复杂的工艺步骤。第二,为了获得较大的电容变化以提高驱动转矩,就需要减小定转子之间的气隙,这就又增加了加工的难度。第三,电容可变型静电电动机是同步式电动机,因此即使是最小的运行也需要转子位置的反馈,这可以说是一个很重要的缺点。最后,转子易受到横向电场力的作用,从而导致了轴承摩擦和磨损。

-