桥梁与隧道工程专项试验室检测设备配置表1

桥梁与隧道工程专项试验室检测设备配置表1

桥梁与隧道工程专项试验室检测设备配置表1

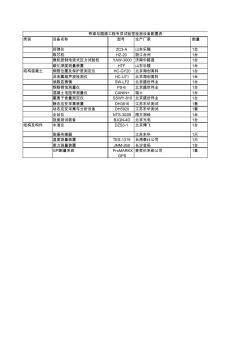

类别 设备名称 型号 生产厂家 数量 回弹仪 ZC3-A 山东乐陵 1台 取芯机 HZ-20 浙江台州 1台 微机控制电液式压力试验机 YAW-3000 济南中路昌 1台 碳化深度测量装置 HTF 山东乐陵 1台 钢筋位置及保护层测定仪 HC-GY20 北京海创高科 1台 非金属超声波检测仪 HC-U71 北京海创高科 1台 读数显微镜 SW-LF2 北京盛世伟业 1台 钢筋锈蚀测量仪 PS-6 北京盛世伟业 1台 混凝土电阻率测量仪 CANIN+ 瑞士 1台 氯离子含量测定仪 SSWY-810 北京盛世伟业 1台 静态应变采集装置 DH3816 江苏东华测试 1套 动态应变采集与分析设备 DH5920 江苏东华测试 1套 全站仪 NTS-302B 南方测绘 1台 挠度测试装备 BJQN-4D 北京光电 1台 结构及构件 水准仪 DZS3-1 北京博飞 1台 测振传感器 江苏东华 1只

桥梁工程防灾减灾山西省重点实验室

桥梁工程防灾减灾山西省重点实验室

桥梁工程防灾减灾山西省重点实验室

<正>桥梁工程防灾减灾山西省重点实验室作为山西省桥梁工程领域科技创新的重要基地,依托山西省交通科学研究院,遵循\"开放、流动、联合、竞争\"的准则,以\"自主创新、优势互补、联合攻关\"的运行模式,立足桥梁工程防灾减灾领域科技前沿,结合国家战略和山西防灾减